L'ENVELOPPE OU LE CROUPION

Les pères disent souvent des conneries. On se dit même parfois qu'il sont là pour ça. Pour le soulagement de les contredire une fois venue l'adolesccence et son tourbillon de doutes. Mon père me racontait dans l'enfance, comme une légende familiale, l'histoire de notre nom. Un nom polonais qui, selon lui, signifiait "chaudronnier."

Et moi d'imaginer mes grands-parents autour dudit chaudron, grand-mère en sorcière attachante, avec ses cheveux blond platine parce qu'elle les aspergeait d'eau oxygénée, et son corps rond, chaud, énorme, qui se penchait sur quelque potion magique, remède de mère juive pour remettre sur pied ses fistons. Et le grand-père, chaudronnier mais aussi chiffonnier, qui faisait déjà résonner de ses cris le Marché aux Puces. Car oui, je pensais, jusqu'à aujourd'hui, que le chaudronnier désignait tout bonnement le fabricant de chaudrons.

Et en fait, pas du tout.

Le dictionnaire de l'Académie française nous dit:

CHAUDRONNIER, IÈRE, subst.

Personne qui, dans un cadre artisanal ou industriel, travaille certains métaux (cuivre mais aussi fer, acier, aluminium) pour la fabrication de divers objets et appareils (ustensiles de cuisine, chaudières à vapeur, appareils de distillation, autrefois instruments de musique en cuivre, parfois objets d'art en cuivre), vend, répare certains de ces objets.

Chaudronnier, donc. Le père prononçait le nom avec fierté, en appuyant sur la dernière syllabe, comme le veut l'accent francophone. Le nom lui faisait un signifiant parfait, puisque des objets de cuivre parsèment sa boutique d'antiquaire.

Ainsi, le nom polonais était Kuperstich. Je l'écris ainsi bien que je doute de l'othographe. Je ne fais que restranscrire ici ce que j'entendais de la bouche paternelle. Et cela me plaisait d'avoir à l'origine ce nom impossible. J'imaginais des orthographes fantasques telle que Kuperstiezsche, comme Niezstche, car j'admirais le philosophe.

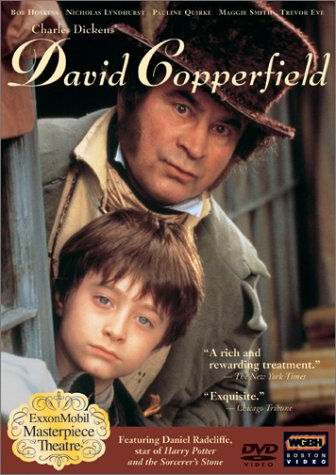

Copper stitch, à l'anglaise, peut se traduire en "maille de cuivre." Le chaudron, après tout, pouvait être en cuivre, et jamais je ne remis en question la définition paternelle. Copper me rapprochait aussi de Copperfield, et j'étais ravie de m'inventer un lien de parenté avec le héros de Dickens.

Mon grand-père aurait changé le patronyme à la frontière française, en tronquant le "stitch pour un simple "y." Le K à l'initiale a lui aussi disparu, transformé par un C suite à l'ignorance d'une secrétaire, qui françisa encore davantage le nom polonais en le tapant à la machine.

C'est ainsi que deux noms coexistent, K ou C à l'initiale, selon la secrétaire qui accueillit mes ancêtres.

Mais revenons au nom polonais. J'ai vérifié dans plusieurs dictionnaires, et il semblerait que mon patronyme n'ait rien à voir avec le chaudronnier. Le dictionnaire l'a d'abord corrigé en "Koperty" pour me révéler que le nom, pluriel, désignait des enveloppes.

Un moment déconcerté devant la banalité du mot, mon esprit d'écrivain fut ravi de cette définition. Une enveloppe ! Le mystère des textes qu'elle peut contenir, lettre d'amour, carte d'anniversaire, mot doux glissé en cachette !

Puis mon esprit pragmatique prit la relève: feuille d'imposition, formalité administrative, facture.

Bien vite, ma plume reprit le dessus: souviens-toi du papier à lettres que tu aimais enfant, avec ces personnages dont tu contais les aventures !

Et j'écrivais au sujet de Charlotte aux Fraises, et lui inventais des compagnons selon l'illustration du papier, et les nommais Harry Cover, Laurent Outang... Je les emmenais à la pêche ou jouer de la flute en forêt.

A ce propos: Flute dans la forêt, c'est mon nom chinois. Eh oui. Sandrine peut aussi se lire, selon les sinogrammes choisis, "Flute dans la forêt" ou "Trois soleils." ça en jette, hein ?

Mais revenons au patronyme. L'enveloppe, je trouvais cela très bien, jusqu'à ce que j'aille chercher "Kuper" dans ce même dictionnaire.

Et là, ce fut le drame.

Croupe.

Croupion.

Mes rêves s'envolèrent d'un coup. S'envolèrent, oui, sur un derrière d'oiseau.

Dans mon imaginaire, la partie la moins appétissante du poulet vint remplacer les lettres d'amour.

Google était formel, mon nom désignait ni plus ni moins le postérieur.

La première syllabe de mon patronyme prit alors tout son sens: Cu... Cul-cul. Cul parti, cul perdu.

Pourquoi écrire un si long texte ? Chaudronnier, c'est très bien.

PS n°1: Pour savoir pourquoi les artistes prennent des heures pour parler de leur nom:

PS n°2: Pour voir le film qui m'a inspiré le texte de ce soir:

MARION

Maréchal, nous voilà. La chanson patriote et immonde résonne quand j'entends le nom de la jeune députée.

À quoi a ressemblé l'enfance d'une petite fille portant deux noms exécrés par les démocrates ?

Comment se comportaient avec elle ses camarades, dans ce cocon que l'on a conçu pour elle, empli de chevaux blancs et de manteaux d'hermine ?

Marion. Vingt-deux ans. Elle pourrait être mon étudiante. La traiterais-je différemment des autres ? Eprouverais-je face à elle une peur panique ? Saurais-je la voir seulement en sa qualité d'étudiante, ou est-ce que ses discours viendraient polluer mon jugement ? Pourrais-je corriger sereinement ses copies, sans les donner à un collègue pour me dédouaner ? Si la copie est brillante, serais-je plus sévère ? Si elle est médiocre, baisserais-je la note de manière plus sèche que pour ses camarades ?

Si ses idées m'étaient inconnues, je la trouverais jolie dans toute la force de son jeune âge et de sa conviction. Mais l'ombre de sa tante se cache dans son discours, sa voix, sa posture, son attitude entière : même voix grave, même front soucieux quand elle s'indigne, même discours, écrits en grande partie par le patriarche.

Si Marion Le Pen tombait dans la rue, devant moi, aurais-je la force de la relever tout en foulant au pied ses idéaux ?

Si j'étais moi-même à l'Assemblée Nationale, la saluerais-je car elle est secrétaire et que je n'ai d'autre choix que la croiser ? Je suis quasiment sûre que je ne lui serrais pas la main. Mais le signe de tête... Faut-il refuser la présence de l'autre, la nier, commettre en somme le crime qui pousse au crime, nier l'existence de l'autre pour mieux l'exterminer ? Le ferais-je ? Passerais-je près d'elle comme Copé, sans la saluer et dans un mépris ostentatoire, ou ferais-je comme Guaino, lui serrer la main et regarder ailleurs comme pour oublier l'incident ?

Que ferais-je ? La question me taraude aujourd'hui. Et une autre m'angoisse :

Que fera-t-elle ?

LE MANDARIN ET LA COURTISANE

Un mandarin était amoureux d'une courtisane. "Je serai à vous, dit-elle, lorsque vous aurez passé cent nuit à m'attendre assis sur un tabouret, dans mon jardin, sous ma fenêtre. Mais, à la quatre-vingt-dix-neuvième nuit, le mandarin se leva, prit son tabouret sous son bras et s'en alla.

Pourquoi ?

Roland Barthes

Luchini conte cette histoire dans son spectacle Le Point sur Robert, et voici que je m'interroge.

J'imagine la Chine ancienne, le jeune mandarin, d'abord heureux d'attendre, le sourire aux lèvres à l'idée de sa belle ouvrant sa fenêtre en signe d'acceptation. Patient sur son tabouret, son regard se fait tantôt rêveur, tantôt sérieux, la nuit fait jouer ses ombres folles sur son visage, un rossignol chante la sérénade à sa place, le jasmin embaume le jardin de la courtisane, c'est la première nuit.

Le mandartin revient la deuxième nuit, amusé de ce jeu de patience, il a dix-sept ans, rien ne peut l'atteindre tant il sait attendre, sa belle brûle peut-être déjà d'impatience, oui, il croit voir son ombre frémir derrière les rideaux blancs. Mais ce n'est que la nuit, et l'ombre de l'arbre faite femme par ses yeux impatients.

La troisième nuit, jeu de sagesse et temps qui passe, il apprend à regarder les fleurs du jardin bleuïr dans le couchant, il apprend à rêver sa belle, elle est drapée de blanc, le rideau qui voilait l'interdit la dévoile maintenant, elle est brillante dans le jour qui succombe. Elle porte un bouquet de jasmin à ses lèvres, ou peut-être les lui offre-t-il, il ne sait plus, il est bien tard.

Nuit quatrième, il est poète, il chante un peu mais en lui-même, il sait bien qu'elle cèdera, il lève le regard vers la fenêtre, sans doute l'observe-t-elle sans se faire voir, c'est la beauté des femmes invisibles que d'être partout à la fois.

Cinquième nuit, deux et deux font cinq, non, quatre, mais qu'importe la science face à l'amour et ses équations infinies ? La beauté de la courtisane c'est le chiffre parfait. Un oiseau chante un peu, ou est-ce la belle qui fredonne ?

Sixième nuit, le mandarin a six ans, il se rappelle les boules de coco de sa mère, les raviolis aux crevettes qui faisaient le bonheur de ses dîners d'enfant. Il pleure un peu. C'est tout.

Sept nuits cette nuit, ses sept ans, âge de raison, dit-on. Mais sait-on à sept ans que d'avoir dix-sept ans c'est tomber amoureux à ne point en revenir?

Huit jours, non, seize nuits: quand on aime sans être aimé les jours sont sans lumière.

Neuvième soirée, le vent fraîchit, la colère commence de brûler.

Dix, voilà dix nuits, il faut dix fois cela pour conquérir la belle. Plus que neuf fois cela. Si les prochaines nuits sont comme les dix premières, le mandarin pourra se croire le plus patient des hommes.

Onze, nombre anti-poétique, rien de vient, tant pis.

Douze, treize à la douzaine, combien comme lui ont tenté de séduire la belle à coups de patience et d'amour ? Il est bien petit parmi ceux qui comme lui ne comptent pas.

Treize, quelque fête au-dehors, est-ce le Nouvel An et ses dragons de papier ? Les couleurs et le feu, comme il aime cela, jamais il n'a manqué les célébrations du Nouvel An, mais ce soir il est assis là, à célébrer celle qui ne l'attend pas.

Le manque de sommeil, quatorze, que c'est long, les nuits sans amour, le tabouret de bois est trop bas et bien inconfortable. Le mandarin, en dormant, rêve d'un lit.

Quinze, une quinzaine, deux semaines que la fenêtre ne s'ouvre pas pour le laisser respirer. Elle prend le thé, sans doute, avec quelque confidente, et toutes deux rient de sa stupidité.

Seize, elle a seize ans, c'est un an de moins de lui, et combien de nuits à attendre ?

Dix-sept serait son âge à lui, s'il n'avait vieilli de mille ans en attendant sa dame.

Dix-huit, eh bien quoi ? Le ridicule ne tue point en amour, la seule faute, c'est de se déclarer vaincu.

Dix-neuf, il ne sent plus les odeurs du jardin, l'hiver serait-il arrivé plus tôt qu'à la coutume ?

Il attend en vain la vaine jeune fille. Mais la raison courbe la tête face à l'espoir.

L'amoureux a les idées en brume, voilà trois semaines maintenant, viendra-t-elle ?

Vingt-deux, deux fois onze, nombre anti-poétique, mais vingt-deux c'est deux fois onze et un peu deux plus deux. Deux fois un plus un, vingt-deux, on a l'illusion de ne plus être seul.

Vingt trois, le jardin accueille les moutons que compte le mandarin avant de s'endormir. "Ne t'endors pas, bêlent-ils, si jamais elle cédait pendant ta somnolence ?"

Vingt-quatrième nuit. Un papillon se pose sur une goutte de rosée. "Rêve-t-il de moi ?"

"Vingt-cinq, quart de ce siècle de nuits que j'ai juré de passer sous sa fenêtre. Je ne sais plus rien. Ma tête est emplie d'elle."

Vingt-six, il pleut. J'atrapperai la mort avant que de la saisir par la taille.

Vingt-sept : "Courtisane, je vous aime !" Mais elle ne m'entend pas, fait celle qui n'entend pas, moi je n'y entends rien, les femmes sont si secrètes.

Vingt-huit, faut-il que je supplie ? Cette fille de rien croit-elle faire agenouiller les empereurs ?

Vingt-neuf, oui, le désir a raison de tout. Je n'ai point de richesses. Je n'ai que mon temps à offrir en cadeau.

Trente, mais elle rêve de bijoux, qu'un autre lui offre, sans doute, dans le douillet d'une chambre dont je n'ai point la clé et où jamais elle ne m'invitera ! Pauvre fou, j'étais riche de rêves avant qu'elle ne les brise.

Trente-et-un, elle me méprise.

Trente-deux, elle se moque.

Trente-trois, elle s'amuse à parier avec d'autres combien de temps je resterai encore.

Trente-quatre, non, elle m'a juste oublié.

Trente-cinq, le mandarin est au désespoir, il tombe à genoux: la fatigue, le chagrin, la honte d'être là.

Trente-six, il se frappe le coeur.

Trente-sept, il s'arrache les cheveux.

Trente-huit, il pleure sur le jasmin.

Trente-neuf il s'arrête.

Quarante nuits c'est l'ennui qui le prend, long et lent, dans sa robe de grisaille.

Quarante-et-un l'ennui possède cette magie de faire naître les rêves, et le mandarin, qui ne possède rien, rêve de la courtisane qu'il possède tout entière.

Quarante-deux, le mandarin est malheureux, prisonnier du jardin, il ne s'y promène point.

Quarante-trois, l'attente le rend fou, goutte à goutte des secondes qui passent.

Quarante-quatre, il dort le jour, rêve la nuit, pense à grimper à sa fenêtre comme les chevaliers.

Quarante-cinq, s'il suppliait, aurait-elle pitié de lui ? Peut-être, mais l'amour s'envolerait, le désir avec lui.

Quarante-six, il veut quitter son tabouret de bois pour l'herbe verte, s'y allonger infiniment, y mourir peut-être.

Quarante-sept, il a le calme du sage dont jouissent parfois les fous. Il reste là, le regard vague, ses passions ne le tourmentent pas.

Quarante-huit, il connaît chaque odeur du jardin. Il l'aime.

Quarante-neuf, il connaît chaque odeur du jardin. Il le hait.

Cinquante, il imagine le parfum de sa belle. Il l'aime.

Cinquante-et-un, il n'a pas la force d'agir. Il se hait.

Cinquante-deux, la lune est blanche

Cinquante-trois, sa peau poudrée

Cinquante-quatre, et ses joues rondes

Cinquante-cinq, lui envoient un baiser.

Cinquante-six, les lèvres carmin derrière le rideau blanc.

Cinquante-sept, viendra-t-elle ?

Cinquante-huit, et demain ?

Cinquante-neuf, les étoiles lui content l'amour qui n'arrivera pas.

Soixante, comme on souffre, quand on aime !

Soixante-et-un, "J'ai la jeunesse et la santé, les filles du village me trouvent beau garçon. Pourquoi faut-il..."

Soixante-deux, je serai patient, dompterai ma passion

Soixante-trois, et si elle me consume, ce sera une belle mort !

Soixante-quatre, mourir ou s'endromir, tout dépend du temps qu'on y passe...

Soixante-cinq, je vivrai sans elle ou mourrai sans elle. Alors, vivons.

Soixante-six, jamais courtisane n'aura été si courtisée.

Soixante-sept, combien d'hommes resteraient ainsi, dans le froid, sans un geste de sa part, sans espoir de succès ?

Soixante-huit, je perds mon temps,

Soixante-neuf, mais jamais temps n'aura été si joliment perdu.

Soixante-dix, ce jardin sera mon tombeau,

Soixante-et-onze, y posera-t-elle les fleurs que je ne lui aurai pas offertes ?

Soixante-douze, l'amour me tue doucement, si seulement elle ouvrait sa fenêtre sur le monde !

Soixante-treize, assis sur mon tabouret, je contemple les étoiles,

Soixante-quatorze, assis sur les étoiles, je contemple mon tabouret.

Soixante-quinze, il est bien seul, sans moi.

Soixante-seize, je suis bien seul, sans elle.

Soixante-dix-sept, mon dos me fait souffrir, et mes membres et mes reins, je n'ai plus la force de rêver.

Soixante-dix-huit, je pourrais me saoûler, déjà ivre de chagrin.

Soixante-dix-neuf, mais je bois le parfum des fleurs, avant le sien.

Quatre vins de bohème,

Quatre vins, un ami viendrait dans la taverne.

Quatre vins, deux amis nous rejoindraient alors, et nous ferions bonne chère, assis sur...

Quatre vingt-trois, non, moi je serais debout.

Quatre-vingt-quatre, elle vient, non, c'est sa servante, et elle ne me voit pas.

Quatre-vingt-cinq, Dame Nature, au moins, répond à mes avances. L'arbre déploie ses bras, sa robe verte frissonne dans l'air du soir. Il fait doux.

Quatre-vingt six, hélas, je n'aime que ma courtisane. C'est qu'elle a un visage de neige, et la bouche carmin, et des yeux noirs qui seraient doux s'ils ne me toisaient de leur mépris...

Quatre-vingt sept, peut-être souffre-t-elle de me voir souffrir. Une si grande beauté ne peut qu'être bonne. Elle pleure en silence derrière ses rideaux blancs, je le sais.

Quatre-vingt huit, mais alors, qu'attend-elle ?

Quatre-vingt neuf, ouvre ta fenêtre, fais-moi signe de la main, et je crois bien que je volerai vers toi. Oui, je volerai.

Quatre-vingt-dix, je ne sais plus ce que j'attends.

Quatre-vingt-onze, je regarde l'herbe pousser, elle me chatouille les chevilles,

Quatre-vingt-douze, personne ne s'inquiète du pauvre hère qui demeure là,

Quatre-vingt-treize, ni les domestiques, ni les maîtres de maison,

Quatre-vingt-quatorze, un chien est venu me voir, ce soir, il renifle mon genou et se laisse caresser.

Quatre-vingt-quinze, je commence à compter les étoiles du ciel,

Quatre-vingt-seize, et après les étoiles, je compterai les brins d'herbe,

Quatre-vingt-dix-sept, on doit me croire gentiment fou,

Quatre-vingt dix-huit, et je le suis, sans doute.

THE HUNGER GAMES ET BATTLE ROYALE : MEME COMBAT?

The Hunger Games rencontre un succès phénoménal en librairie. Nouvelle triolgie pour ados, la recette est efficace: suspense, action, courage, violence.

Dans un scénario qui rappelle étrangement un certain roman japonais, Battle Royale, écrit par Koushun Takami et adapté au cinéma par Kinji Fukasaku,

The Hunger Games jette vingt quatre ados dans "une arène" (une forêt hostile) comme les élèves de 3ème du roman japonais sont jetés sur une île déserte, afin de s'entretuer. Dans les deux cas, la dictature en place choisit arbitrairement les "candidats," dans le but politique de contrôler les masses.

Pour ces deux sagas récentes, l'inspiration semble venir de plus loin: du chef d'oeuvre de William Golding, Sa majesté des mouches (Lord of the Flies) paru en 1958.

Dans la dystopie de Golding, une trentaine d'enfants se retrouvent déjà livrés à eux-mêmes suite à un accident d'avion. Seuls sur une île déserte, ils s'organisent en société mais reviennent peu à peu à une logique primitive où règne la loi du plus fort.

Le lien entre Battle Royale et Lord of the Flies n'avait d'ailleurs pas échappé aux critiques de l'époque:

Et les similitudes entre Battle Royale et Hunger Games font un tollé en ce moment.

Cependant, peut-on accuser Suzanne Collins de plagiat ? A-t-on accusé Koushoun Takami d'avoir plagié Golding ? En suivant ce raisonnement, pourquoi ne pas reprocher à JK Rowling d'avoir emprunté Gandalf à Tolkien pour Dumbledore ?

Tous deux semblent d'ailleurs inspirés de la figure de vieux sage des tragédies antiques et des contes et légendes encore plus anciens qu'eux.

Pourquoi ne pas reprocher à Stephenie Meyer, dans Twilight, de se contenter de mêler deux mythes fondateurs: celui du vampire et de l'éternelle jeunesse et la trame de Roméo et Juliette pour ses amants maudits ?

Battle Royale ne ressemble pas à Sa majesté des mouches, et The Hunger Games ne ressemble à pas à Battle Royale.

A chaque fois, l'esthétique, le regard sur l'action et l'histoire racontée sont radicalement différents.

Jugez vous-même:

On peut reprendre une idée de départ, un morceau de trame ou un argument sans pour autant plagier l'original. Suzanne Collins, comme Koushoun Takami, a simplement repris un schéma de dystopie pour dénoncer les travers de son temps et de sa civilisation.

Dans The Hunger Games, plusieurs éléments sont neufs. Tout d'abord le point de vue de l'héroïne, Katniss Everdeen, intelligemment incarnée par Jennifer Lawrence, révélée dans Winter's Bone

où elle jouait déjà une ado pauvre, se battant sans relâche pour sauver sa famille de la misère.

Dans l'Amérique futuriste de The Hunger Games, ironiquement rebaptisée "Panem," les habitants de 12 districts meurent de faim. Il leur reste les jeux, dont le gagnant rapporte à son district de quoi manger pendant un an, jusqu'au prochain massacre. Imposés par le pouvoir en place, les Hunger Games sont retransmis en direct à la télévision.

Et là se joue l'une des grandes différences entre la saga de Suzanne Colllins et le roman japonais: l'auteur tente, dans une allégorie politique, de dénoncer également la dictature télévisuelle, et les débordements plausibles de la télé-réalité.

Le livre est très critique du régime politique qui, en représailles d'une révolte vieille de 74 ans, extermine les enfants de ses citoyens pour s'assurer de leur docilité. Si le film holywoodien se contente d'un spot vaguement propagandiste avant la sélection des deux candidats, dans Battle Royale, une Britney Spears japonaise explique avec un entrain terrifiant les règles du jeu :

Les ados, appelés "tributs " dans The Hunger Games, ont donc aussi "l'honneur" d'être choisis, et sont offerts en sacrifice, quand les élèves de la classe de 3ème participent officiellement à une expérience scientifique. Suzanne Collins, dans un retour aux jeux du cirque, reprend aussi la paranoïa et le verbe religieux propres à la dictature. Dans le film, choix judicieux du dictateur, un certain Donald Sutherland...

Mais c'est l'autre dictature, télévisée, que les studios de Holywood ont choisi de mettre en lumière, avec une héroïne de tête peu à l'aise sous les projecteurs, et d'insupportables célébrités qui, tout en cynisme et en hypocrisie, interviewent les malheureux élus comme des stars du moment.

L'enthousiasme douteux d'Effie Trinket n'est pas sans rappeler l'hystérie joyeuse de la nippone citée plus haut.

Ci-dessus, Stanley Tucci, méconnaissable en présentateur-vedette. L'acteur représente également un choix révélateur: dans The Lovely Bones, il incarnait un tueur de jeunes filles.

Filmer la mort en direct à la télévision pour faire exploser l'audimat a déjà inspiré les réalisateurs, de Bertrand Tavernier

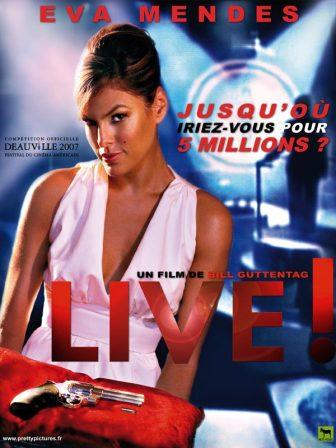

à Bill Guttentag...

Hollywood reprend donc ce thème habituellement réservé au cinéma d'auteur, et parvient, mine de rien, à démontrer au public adolescent les rouages d'une télévision spectacle vorace et terrifiante.

L'omniprésence des caméras dans le roman de Suzanne Collins rappelle une autre dystopie dont elle s'est nettement inspirée

Les producteurs, eux, jouent aux dieux (romains ou grecs) et déplacent les candidats sur l'île comme des pions sur un échiquier. Après les dieux vengeurs et joueurs de Jason et les Argonautes, nous rencontrons les dieux de la télévision, qui font (littéralement) la pluie et le beau temps, inventent des créatures monstrueuses pour pimenter la traque, et sont dirigés par un Zeus à la barbe méphistophélique, Seneca Crane...

Choisir Sénèque comme prénom pour un mégalomane qui entend décider du destin des candidats, c'est un peu gros mais pas con du tout. Enfin, ce personnage évoque aussi un autre producteur de télévision qui se prend pour un dieu... Christof,

incarné par Ed Harris dans The Truman Show, sorti en 1998.

Andrew Niccol nous avertissait déjà à l'époque des dangers de la télé-réalité et nous reprochait avec finesse de donner du pouvoir à ces émissions en les regardant...

Truman (true man) ignore qu'il est regardé et reste vrai pour cette raison. Katniss Everdeen, elle, ne le sait que trop bien, mais reste vraie malgré tout.

Le talent de Suzanne Collins est d'avoir créé une héroïne féministe. Plus prompte à se défendre que les garçons, l'esprit intègre et vif, elle déteste le strass et les paillettes mais fait en sorte de plaire au public et aux sponsors pour sauver sa peau. Elle joue le jeu, en somme, mais n'est pas dupe. Elle parvient même à sortir de l'enfer, et son camarade avec elle, en prenant les producteurs de l'émission à leur propre jeu. Bien que je n'aie pas encore lu les volumes suivants, je pressens dans cette héroïne une force révolutionnaire, et un beau personnage de référence pour la jeune génération.

LA GUEULE DE L'EMPLOI: HUMILIATION ET TRIOMPHE DE L'ABSURDE

Début octobre, France 2 a une la bonne idée de diffuser un documentaire dans son émission Infrarouge, intitulé « La Gueule de l’emploi. » Un membre de Youtube l’a mise en ligne, pour que ce docu d’utilité publique soit accessible à tous.(pour voir le documentaire dans son intégralité, cliquez ici)

Des personnages, considérés comme « gentils » ou « méchants, » une mise en scène qui ressemble à du théâtre filmé, ses ingrédients le feraient presque passer pour une fiction. Mais c’est bien un entretien collectif véritable que Didier Cros a filmé, sur deux jours, en donnant l’occasion aux candidats de s’exprimer en aparté sur leur ressenti.

Les candidats, tout d’abord : 10 au départ, 3 ensuite, deux seulement décrocheront l’emploi tant convoité. 10 candidats, dont certains seront prêts à tout pour sortir du chômage, vont passer plusieurs épreuves avant l’entretien individuel. Les recruteurs, quant à eux, sont cinq, trois hommes et deux femmes, travaillant pour GAN, compagnie d’assurance.

Rogers, l’un des recruteurs, marche de long en large, tel un procureur dans une salle d’audience. La première impression de Julie, seule femme candidate, est d’avoir affaire à un jury. En effet, les recruteurs jugent, jaugent, mais quoi ? Dès les premières minutes, Rogers revendique le fait que le CV des candidats est inconnu des recruteurs, jusqu’à la dernière étape. Sur quoi se basent les recruteurs, dans ce cas, pour choisir un candidat ? Ce ne sont plus l’expérience et les diplômes qui priment, mais de nouveaux facteurs, cités par le procureur « une grande tolérance à la pression et à la frustration. » Julie résume fort bien le but des recruteurs : « les entreprises sont avides aujourd’hui de personnes qu’elles vont pouvoir modeler et faire adhérer à une certaine politique d’entreprise. » Il s’agit donc d’une capacité à se conformer plus qu’un don pour la vente de vente, un esprit d’initiative ou un talent créatif.

LE REBELLE, ENNEMI DE L'EMPLOYEUR

Sans qu'on le dise, la docilité devient le maître-mot du recrutement. Docilité au travail, ou comment accepter d'être traité comme un chien avec le sourire.

Pour les recruteurs, la docilité prime, et avec elle « une grande tolérance à la pression et à la frustration. » Comme dans la plupart des dystopies ou anti-utopies, l'ennemi, c'est le rebelle, la gueule de l'emploi ce n'est, à l'évidence, pas la grande gueule.

Cas d'école: Hervé, venu à l'entretien sans cravate. Crime Ô combien impardonnable. Il se fait épingler par le procureur, et deux candidats viennent former le choeur des loups. Un autre candidat indique, en voix discordante, qu'on peut être bon vendeur sans porter la cravate, et sa réflexion me rappelle une réplique de Pierre Richard dans un film de Francis Veber. En 1976, le réalisateur dénonçait déjà des abus de pouvoir au travail, mais sur le ton de la comédie.

Dans la première scène du film (que l'on peut visionner intégralement ici) Pierre Richard (l'un des nombreux François Perrin de Veber) est en entretien d'embauche. Le recruteur lui demande d'aller se faire raser la barbe et de revenir le voir. Premier pas vers une série d'acceptations, jusqu'à la plus absurde: devenir "le jouet" du fils du patron. Suivra un parallèle pertinent avec "les jouets du président," ou comment ce patron considère, comme son fils, qu'il peut manipuler les humains comme des jouets. C'est la peur du chômage qui incite François Perrin à jouer le jeu. C'est elle aussi qui poussera les candidats, malgré leur intelligence et leur lucidité, à jouer le jeu des recruteurs, jusqu'à l'humiliation et l'absurde.

Vous me direz que refuser de porter la cravate est une forme de provocation, et que le port de la barbe est plus discutable. Certes. Mais c'est dans une démonstration par l'absurde que Francis Veber dépeint ce dont on est capable pour décrocher ou garder un emploi.

Julie déclare dans une pensée prophétique: "Celui qui n'aura pas une grande résistance se fera lyncher, ou se perdra lui-même."

C'est justement pour éviter de se perdre que certains candidats préfèrent quitter les lieux avant que les choses n'empirent. Partir, c'est encore une manière assez digne de ne pas en être.

L'un d'eux, Didier, se définit lui-même comme "le quinqua corvéable à merci." Mais il dit également qu'il "n'est pas prêt à accepter n'importe quoi." C'est la première épreuve qui l'encourage à pousser la porte de sortie.

VENDRE SON VOISIN: TEST ET HYPOCRISIE

Didier, pour commenter cette première épreuve, établit un lien entre l'idée de vendre son voisin et le passé esclavagiste: "Mon métissage me gêne un peu." S'il le dit avec le sourire, le parallèle est pertinent, et suggère déjà le but des recruteurs d'avilir les candidats.

Vendre son voisin pour mieux se vendre soi-même, la technique est courante dans les cabinets de recrutement. Un bon vendeur est censé savoir vendre n'importe quoi, y compris des trombones: cela fera d'ailleurs l'objet de l'épreuve suivante.

Mais ne s'agit-il pas aussi de connaître mieux ses concurrents, et se rendre compte, lors de la galerie de présentations, qu'untel paraît plus jeune et plus dynamique, tel autre plus expérimenté et sûr de lui, un autre encore quelque peu requin et prêt à tout pour décrocher le poste ?

C'est bien dans ce climat de concurrence que les candidats sont plongés, développant sans le savoir des complexes vis-à-vis des autres candidats, et amenés à douter d'eux-mêmes face à une performance réussie. Le conditionnement a démarré. Dans la bouche des candidats se bousculent les adjectifs évoquant leur désarroi : "bizarre, étrange, surprenant." L'entretien collectif les fait entrer dans une nouvelle dimension où les repères tombent, et où les recruteurs sont seuls maîtres du jeu.